Nachhaltigkeit

Die Zukunft von Bio: Innovation im Klimawandel

Food Report 2024 beleuchtet Bio-Entwicklung

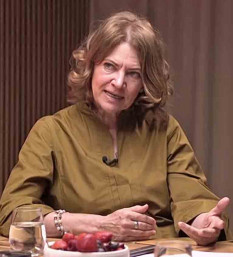

Einmal im Jahr veröffentlicht die Food-Trend-Forscherin Hanni Rützler zusammen mit dem Zukunftsinstitut ihren ‚Food Report‘. In der neuesten Ausgabe analysiert sie die Zukunftsaussichten der Bio-Branche und warnt davor, nachhaltige Innovationen zu verschlafen. Sieben Herausforderungen gebe es für die Bio-Entwicklung: darunter der Vormarsch veganer Lebensmittel, die hohen Preise und ‚Konkurrenzprogramme‘ in Sachen Nachhaltigkeit.

Dabei redet die Trendforscherin die Erfolge der Bio-Branche nicht klein. Bio habe es aus der Nische in die großen Supermärkte geschafft und das Bewusstsein für Themen wie Tierwohl, flächengebundene Produktion, Pestizidfreiheit, Bodengesundheit, Fruchtfolgen, Mischkulturen und die Verwendung von Nützlingen deutlich erhöht. Im Bewusstsein der meisten Menschen genieße es heute einen hohen Stellenwert. Dennoch: Andere Nachhaltigkeitstrends drohten, den Bio-Erfolg zu untergraben.

„Tierfrei oder nicht tierfrei heißen die zentralen Antonyme, die den aktuellen öffentlichen Diskurs bestimmen – nicht mehr biologisch oder konventionell“, schreibt Rützler im Food Report 2024. Dass die Bio-Branche den Vegan-Trend etwas verschlafen hat, haben auch Branchenvertreter bereits erkannt. Die Aufholjagd ist jedoch in vollem Gange: Mit der Erlebniswelt Vegan rückt die Messe Biofach das Produktsegment seit Jahren in den Mittelpunkt und Bio-Convenience-Hersteller streiten sich um die besten pflanzlichen eiweißreichen Mahlzeiten (siehe auch S. 36 ff).

Als zweite Herausforderung nennt Rützler die Planetary Health Diet, die dem Konzept Bio „massiv Konkurrenz“ mache. Indem sie die persönliche Gesundheit eng mit den planetaren Grenzen in Beziehung setzt, werde sie zu einem starken Narrativ für die notwendige Agrar- und Ernährungswende. Kritisch zu sehen seien nach ihren Kriterien der hohe Landverbrauch und der hohe Anteil der Viehzucht im Ökolandbau. Durch geringere Erträge brauche er signifikant mehr Anbaufläche, was den Verlust von natürlichen Lebensräumen zur Folge habe. Die Bio-Branche habe sich zu wenig mit der globalen Ernährungssicherheit befasst und sei zur Ernährung einer rasch wachsenden Weltbevölkerung alleine nicht geeignet, bemängelt Rützler.

Der Bio-Boom während der Corona-Pandemie ließ sich im letzten Jahr angesichts von Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise nicht fortsetzen. Die ‚Price Challenge‘ verleitete viele Verbraucher dazu, zu günstigeren Bio- und teilweise auch wieder zu konventionellen Produkten zu greifen. Daran werde sich laut Rützler nichts ändern, solange nicht mehr Kostenwahrheit erzielt wird – über neue Rahmenbedingungen, die eine umweltfreundliche Produktion vergünstigen.

Der vierte Punkt geht ums Marketing und wird von Rützler als ‚Routine-Herausforderung‘ betitelt. Vom Erfolg verwöhnt hätten Bio-Hersteller sich bisher nicht mit Marktanalyse auseinandersetzen und starke Marken entwickeln müssen, die auch unabhängig von Siegeln Vertrauen genießen. „Verkaufen beginnt mit dem Nein“, wie der Campo Verde-Geschäftsführer Tankred Kauf auf den letzten Öko-Marketingtagen feststellte. Die Branche brauche ein besseres Verständnis für die Lebenswirklichkeit der Konsumenten, so Rützler.

Fünftens geht es ums Thema Regionalität. Dass viele Verbraucher regionalen Produkten den Vorzug geben, wenn sie vor die Entscheidung ‚Bio oder regional‘ gestellt werden, ist in der Branche ebenfalls hinlänglich bekannt. Dem „politisch propagierten nationalen Ernährungsprotektionismus“, der so eine Entwicklung befeuere, habe die Branche wenig entgegenzusetzen gewusst, meint Rützler.

Das Alleinstellungsmerkmal für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion habe Bio verloren, insofern Nachhaltigkeit zum gesellschaftlichen Grundkonsens wurde und heute auch jedes konventionelle Unternehmen – mehr oder weniger greenwashend – seine Umweltbemühungen und soziale Verantwortung hervorhebt. Ihre faktischen Nachhaltigkeitserfolge müsse die Branche den Konsumenten besser vermitteln.

Letztens sei auch der Ökolandbau trotz seiner größeren Resilienz nicht vor den Auswirkungen der Klimakrise gefeit. Nach Rützlers Ansicht wäre auch eine komplette Bio-Umstellung der Landwirtschaft nicht ausreichend, um die landwirtschaftlichen Ursachen des Klimawandels zu beseitigen. Wenn Bio nicht als global funktionierende Lösung wahrgenommen wird, drohe der Fokus der Politik in andere Bereiche abzuwandern.

Innovation – aber wohin?

Als alleinige Strategie für eine nachhaltige Ernährung hält Rützler den Ökolandbau angesichts des Klimawandels nicht für ausreichend. Stattdessen plädiert sie für mehr Technologieoffenheit im Hinblick auf bisherige Tabuthemen. Es sei kontraproduktiv, Innovationen wie die Genschere, Hydrokulturen oder zelluläre Landwirtschaft grundsätzlich abzulehnen. So könne etwa das Genome Editing aufgrund der vergleichsweise geringen Kosten und der Möglichkeit schneller DNA-Veränderung die Pflanzenzucht revolutionieren.

Die großen Unsicherheiten darüber, wie sich die Neue Gentechnik auf Ökologie, Umwelt und Gesundheit auswirken könnte, und die zu erwartende Abhängigkeit durch Patente stellen für die Trendforscherin keinen Hindernisgrund dar. Auf die verheerende Entwicklung für Umwelt und Bio-Bauern, die durch Hydrokulturen in den USA ausgelöst wurde, wird gar nicht eingegangen, ebenso wenig auf die fragliche Nachhaltigkeit von Reaktorfleisch.

Mit den zusammengestellten Herausforderungen trifft Rützler Aspekte, die den Bio-Umsatz bremsen können und von der Branche bereits diskutiert wurden und werden. Um unüberwindbare Hindernisse handelt es sich dabei nicht. Dass die Bio-Zertifizierung keine Vorgaben zu Pflanzlichkeit, Regionalität oder nachhaltiger Verpackung beinhaltet, heißt nicht, dass es sich dabei um Ausschlusskriterien handelt. Bio-regional, bio-vegan und die CO2-Minimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind Themen, die in der Branche auf der Agenda stehen und von vielen Bio-Herstellern vorangetrieben werden. Tatsächlich ist in der Kommunikation darüber und in der Abgrenzung zu Greenwashing noch Luft nach oben. Auch die Wichtigkeit einer guten Preispolitik ist bei den Bios angekommen (siehe etwa Interview mit Christoph Zimmer, S. 57), während es für realitätsnähere ‚Wahre Preise‘ der Unterstützung der Politik bedarf. Schließlich wird seit Jahren um mehr Forschungsgelder für die ökologische Landwirtschaft gekämpft – gerade auch mit dem Ziel der Ertragssteigerung (siehe etwa World Organic Forum, S. 25). Was sich mit mehr Rückenwind für Innovationen im Biolandbau bewirken ließe, ist noch genauso unbekannt wie der etwaige Nutzen Neuer Gentechnik – und das ohne Risiken für Umwelt und Landwirtschaft.

Lena Renner

- Der Vegan-Trend

- Die Planetary Health Diet

- Hohe Preise

- Routine statt Markenentwicklung

- Regionalität

- Nachhaltigkeit und Greenwashing

- Die Folgen der Klimakrise