Fleisch

Quo vadis, Bio-Fleisch?

Ein Blick in den Bio-Fleisch-Markt

© stock.adobe.com_blackdiamond67

© stock.adobe.com_blackdiamond67

Tierwohl von der Geburt bis zur Schlachtung: Das wünschen sich immer mehr Verbraucher und verzichten daher ganz auf Fleisch oder greifen auf Ware mit einer höheren Haltungsstufe zurück. Neben Bio-Fleisch werden vor allem pflanzliche Alternativen immer gefragter. Während die Nachfrage nach Bio-Fleisch bis zum Einbruch im Inflationsjahr 2022 stetig stieg, verschwinden immer mehr Schlachthöfe, was Fleisch-Verarbeiter vor Herausforderungen stellt.

Fleisch ist nicht gleich Fleisch: Dass die Massentierhaltung, bei der Rinder im Stall gehalten und mit Soja aus Südamerika gefüttert werden, schlecht für Tiere und Klima ist, ist unbestritten. Anders sieht es mit Bio-Weidehaltung aus. Im April veröffentlichte der Wissenschaftsjournalist Stefan Michel sein Buch ‚Fleisch fürs Klima‘, in dem er dafür plädiert, wenig und dafür das richtige Fleisch zu essen.

„Vegan ist auf einem Auge blind: nämlich was die Artenvielfalt angeht“, sagte Michel im Interview mit dem Deutschlandfunk. Weidetiere trügen dazu bei, dass Grünland erhalten bleibt, auf dem mehr als die Hälfte der heimischen Arten Deutschlands lebt. Zudem sei Grünland als „hervorragender Kohlenstoffspeicher“ schützenswert.

Weniger Fleisch, mehr Bio

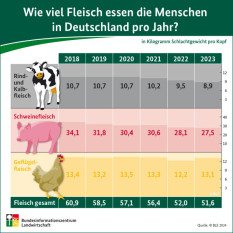

2022 setzte sich der langfristige Trend zu einem geringeren Fleischverzehr in Deutschland weiter fort. Nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) war er im Vorjahr mit 52 Kilogramm pro Person so niedrig wie noch nie seit Beginn der Verzehrsberechnung im Jahr 1989.

Im Bio-Bereich ist die Entwicklung weniger eindeutig. Auch wenn sich der Marktanteil von Bio-Fleisch weiterhin im unteren einstelligen Bereich bewegt, war in den vergangenen Jahren ein starker Aufschwung zu verzeichnen. Nach einer Studie von Jürgen Hansen und Stefanie Pöpken stieg die Erzeugung von Bio-Rindfleisch von 2008 bis 2019 um 174 Prozent auf 62.300 Tonnen, die von Bio-Schweinefleisch um 150 Prozent auf 30.900 Tonnen. Trotz dieser Wachstumsraten hielt das Angebot nicht mit der stetig zunehmenden Nachfrage Schritt.

Noch im Bio-Boom-Jahr 2020 ist besonders die Nachfrage nach Bio-Fleisch deutlich angestiegen. Laut Informationen des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) kauften die Deutschen damals 1,5 Mal so viel Bio-Rindfleisch und -Geflügel wie im Vorjahr. 2021 legte Bio-Rotfleisch nochmal um 20 Prozent und Bio-Geflügel um zehn Prozent zu. Auch bei den Verkaufserlösen konnten Bio-Landwirte mit Bio-Rindfleisch (neben Getreide) die meisten Zuwächse verbuchen. Weil die Fleischproduktion in deutlich kleinerem Umfang wuchs, nahmen gleichzeitig die Importmengen zu.

Mit der Bio-Umsatzdelle 2022 war dann auch Bio-Fleisch wieder deutlich weniger gefragt: Die Verkaufsmenge ging verglichen mit 2021 um 14,8 Prozent zurück und es wurde wieder weniger importiert.

Aufschwung der pflanzlichen Alternativen

Neben Käse waren pflanzliche Fleisch- und Milchalternativen nach BÖLW-Angaben die einzigen Bio-Produkte, die 2022 größere Verkaufsmengen als 2021 erzielten. Der Absatz von Bio-Fleischersatzprodukten stieg 2022 um vier Prozent. 25,6 Prozent der gesamten Produktgruppe wurde im Vorjahr in Bio-Qualität verkauft. Verstärkt eingesetzt werden dabei heimische Rohstoffe wie Erbsen, Bohnen und Lupinen als Ersatz für Sojabohnen.

Im Food Report 2023 hat Trend-Forscherin Hanni Rützler pflanzenbasierte Produkte als einen der wichtigsten Food-Trends unserer Zeit identifiziert. Big-Food-Unternehmen von Unilever bis Nestlé sowie Fleischkonzerne von Tyson Foods bis Tönnies seien inzwischen auf den Zug aufgesprungen und dank neuer technologischer Verfahren würden die Zutatenlisten kürzer. Marktforscher der Boston Consulting Group bezifferten das Marktpotenzial für Fleisch- und Fischalternativen im Jahr 2035 auf 300 Milliarden Dollar.

Nach dem Ernährungsreport, der vom Meinungsforschungsinstitut Forsa für das Bundeslandwirtschaftsministerium erstellt wird, hat sich der Anteil vegan und vegetarischer lebender Menschen in Deutschland von 2020 bis 2021 verdoppelt (von ein auf zwei beziehungsweise von fünf auf zehn Prozent).

Laut einer Studie, welche der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt hat, essen 38 Prozent der Deutschen nur noch gelegentlich Fleisch und können daher zu den Flexitariern gezählt werden. 40 Prozent griffen zumindest ab und an auch zu Fleischalternativen. Genauso viele waren jedoch der Ansicht, Fleischalternativen sowie Bio-Fleisch seien zu teuer, um sie regelmäßig zu erwerben.

Preissensibilität versus Wunsch nach Tierwohl

Allgemein ist der Wunsch der Fleischkonsumenten nach mehr Tierwohl hoch. 87 Prozent halten laut dem Ernährungsreport 2022 eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung für wichtig. Und 45 Prozent gaben an, dass sie für bessere Haltungsbedingungen bis zu 15 Euro mehr pro Kilogramm zahlen würden. Zu einem ernüchternden Ergebnis kam demgegenüber eine Sonderbefragung der Vion Food Group, die von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) durchgeführt wurde. Angesichts der Inflation sinke demnach die Bereitschaft, mehr Geld für Qualität auszugeben, und 44 Prozent würden bei der Entscheidung zwischen einem geringeren Preis und Bio-Qualität dem Preis den Vorrang geben.

Schlachthöfe werden rar

Ein Argument, das Veganer und Vegetarier auch bei tierfreundlicher Bio-Haltung weiter vorbringen können, steht am Ende des Tierlebens: die Schlachtung. Wie für die sonstige Bio-Verarbeitung ist auch für die Schlachtung von Bio-Tieren ein Bio-Zertifikat notwendig. Die Schlachthöfe müssen garantieren, dass Bio- und konventionelle Tiere sauber voneinander getrennt sind. Reine Bio-Schlachtereien sind eine Ausnahme. Laut dem Bio-Experten Conrad Thimm sind über zehn Prozent der rund 1.550 Schlacht- und Zerlegebetriebe mit überregionaler Bedeutung für die Verarbeitung von Bio-Fleisch zertifiziert. Fast alle befinden sich jedoch in Westdeutschland, mit Bayern und Baden-Württemberg an der Spitze.

„Je größer konventionelle Schlachtstrukturen werden, desto weniger passt die Trennung von relativ wenigen Bio-Tieren in ihre Abläufe“, so Thimm. Die Marktkonzentration auf wenige Konzerne nehme immer weiter zu. 2019 seien 76 Prozent der konventionellen Schweine bei den acht größten Schlachtunternehmen geschlachtet worden. Lokale Schlachthöfe verschwänden, was für Metzgereien einen deutlich erhöhten Aufwand bedeute und zu Beschaffungsproblemen führe. Besonders in Ost- und Mitteldeutschland gebe es große Löcher in den Lieferstrukturen.

Kurze Transportwege und schonende Schlachtung

Eine möglichst stressfreie Schlachtung ist nicht nur unter Tierwohlaspekten erstrebenswert, sondern macht sich auch mit einer besseren Fleischqualität bemerkbar, weil die Ausschüttung von Adrenalin und Milchsäure ausbleibt. Viele Bio-Verbände haben eigene Richtlinien für Schlachtung und Transport aufgestellt. So ist etwa bei Biokreis die Betäubung von Schweinen mittels CO2 nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt, bei Geflügel ist die elektrische Ganzkörperdurchströmung Pflicht.

Nach EU-Öko-Verordnung gibt es keine konkreten Vorgaben für Tiertransporte, die Dauer solle nur „möglichst kurz“ gehalten werden. Im Inland gilt daher die gesetzliche Höchsttransportdauer von acht Stunden. EU-weit sind noch längere Transporte zulässig, sofern bestimmte technische Voraussetzungen wie ein ständig zugängiges Tränkesystem und ein Temperaturregelungssystem erfüllt werden. Bei Schweinen darf die Transportzeit dann beispielsweise bis zu 24 Stunden betragen. Dagegen sind bei Bio-Verbänden wie Bioland, Demeter oder Naturland die Transporte zum Schlachthof auf vier Stunden und eine Strecke von 200 Kilometern beschränkt.

Für kleinere Landwirtschaftsbetriebe ist auch die Schlachtung auf dem Hof eine Option, durch die der Stress für die Tiere erheblich gemindert werden kann. Seit September 2021 dürfen nach einer Neuerung der EU-Verordnung zur ‚Schlachtung im Haltungsbetrieb‘ Hausrinder und -schwei-ne unabhängig von der Haltungsform mit einer mobilen Schlachteinheit auf dem Hof geschlachtet werden. Zuvor galt diese Regelung nur für ganzjährig im Freien gehaltene Rinder. Beim Geflügel dürfen bis zu 10.000 Tiere im Jahr mit einem mobilen Schlachtwagen getötet werden, ohne dass eine EU-Zulassung benötigt wird.

Lena Renner