Nachhaltigkeit

Kühe und Klimaschutz

FiBL-Faktenblatt zeigt Potenzial von biologischer Weidehaltung

© FiBL

© FiBL

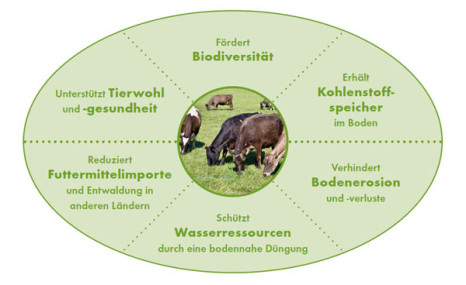

Wiederkäuer wie Kühe, Schafe und Ziegen stehen wegen ihrer Methanemissionen zunehmend in Verruf. Dabei sind ihre positiven Beiträge im Ernährungssystem vielfältig: Auf Grasland gehalten sichern sie die menschliche Protein-Versorgung und nutzen dabei Pflanzenmasse, die Menschen nicht direkt verwerten können. Sie erhalten Kulturlandschaften, fördern die Biodiversität und stabilisieren Nährstoffkreisläufe. Wie Wiederkäuer sinnvoll ins System passen, haben das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und Bio Suisse in einem neuen Faktenblatt festgehalten.

In der Schweiz machen Wiesen und Weiden rund 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus, so erklärt das Papier. Viele dieser Flächen seien für den Ackerbau ungeeignet, böten aber eine wertvolle Basis für die nachhaltige Produktion von Milch und Fleisch. Außerdem speichere Dauergrünland bei sorgsamer Bewirtschaftung Kohlenstoff und könne so zur Klimaschutzfläche werden.

Dabei wird der Beitrag von Methan zur Erderwärmung nicht geleugnet. Zwar sei ein Großteil des Klimagases nach etwa 20 Jahren in der Atmosphäre zu CO2 abgebaut, es entfalte in dieser Zeit aber eine rund 80-fach stärkere Wirkung. Und in den letzten Jahrzehnten wurde mehr Methan in die Atmosphäre emittiert, als abgebaut werden kann. Dennoch sei es nicht zielführend, die Rinderhaltung grundsätzlich infrage zu stellen: aufgrund der zentralen Aufgaben, die Wiederkäuer im Ernährungssystem und in Ökosystemen übernehmen. Ohne Rinderhaltung blieben Grünlandflächen ungenutzt, Proteine aus nicht ackerfähigen Flächen würden entfallen und Lebensräume für viele Arten verloren gehen, so wird im Faktenblatt hervorgehoben.

Besonders betonen die Autoren die Nachhaltigkeit der graslandbasierten, biologischen Landwirtschaft. Durch eine Intensivierung wie höhere Einzeltierleistungen ließen sich zwar die Methanemissionen pro Kilogramm Milch senken – hohe Milchleistungen setzten jedoch den Einsatz von energiereichem Kraftfutter voraus, für dessen Anbau zusätzliche Flächen im In- oder Ausland genutzt werden müssen. Ziel einer nachhaltigen Tierhaltung sei daher nicht die maximale Produktionsleistung, sondern die effiziente Verwertung von Raufutter durch standortangepasste und robuste Tiere. Auch durch Zweinutzungsrassen und längere Nutzungsdauern könne man die Klimabilanz verbessern. So ließen sich die Treibhausgasemissionen der gesamten Rinderpopulation um rund zehn Prozent senken, wenn Milchkühe länger leben würden.

„Die biologische Rinderhaltung ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung“, folgert das FiBL. Entscheidend sei, wie sie gestaltet wird. Das neue Faktenblatt zeigt Strategien, wie eine graslandbasierte Bio-Rinderhaltung zu Klimaschutz, Ernährungssicherheit und Ressourceneffizienz beitragen kann.