Markt

Bio im Mainstream: vernetzt gegen die Marktmacht

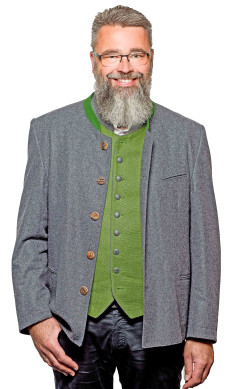

bioPress im Gespräch mit Dr. Ansgar Horsthemke vom Genossenschaftsverband BWGV

© fredmcfar.com

© fredmcfar.com

Was wird anders, wenn Bio seine Nische verlässt? Wie nimmt man die Verbraucher mit und nutzt große Handelsstrukturen, ohne im Profitstreben der Marktriesen zermahlen zu werden? Und was können Genossenschaften als nicht profitorientierte Netzwerke zum Bio-Ausbau beitragen? Über Marktrealitäten, die Chance der Vernetzung und die Möglichkeit neuer Strukturen sprach bioPress mit Ansgar Horsthemke, dem Generalbevollmächtigten beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband.

bioPress: Herr Horsthemke, 30 Prozent Bio bis 2030: Dafür braucht es mehr als Fachhandel und Außer-Haus-Verpflegung. Welche Rolle können Genossenschaften beim Bio-Ausbau spielen? Was unternehmen Sie bereits und welche Zukunftsvisionen haben Sie?

Ansgar Horsthemke: Vielleicht zunächst etwas Grundlegendes zu uns: Wir sind eine Wirtschaftsorganisation, ein Verband mit 870 Mitgliedern in 50 Branchen. Dazu gehören etwa 140 Volks- und Raiffeisenbanken und rund 300 landwirtschaftliche Genossenschaften vom Wein bis zum Schwein. Der Rest ist im Gewerbe angesiedelt, in Handel und Handwerk sowie seit einigen Jahren in der Energiebranche. Außerdem gibt es interessante Neugründungen, etwa im Bereich von Medizin und öffentlicher Versorgung im ländlichen Raum.

Die landwirtschaftlichen Genossenschaften existieren in Baden-Württemberg schon seit über 150 Jahren. Sie sind in der Verarbeitung und im Weiterverkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse aktiv, haben ein großes Wissen darüber, wie Märkte funktionieren, sowie eine entsprechende Infrastruktur, die sie zur Verfügung stellen können – auch für neue Zielsetzungen des Landes.

Seit einiger Zeit setzen wir uns in Absprache mit Bioland und der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau für den Bio-Ausbau ein und suchen nach Wegen, wie wir als Wirtschaftsorganisation proaktiv etwas dazu beitragen können. Bereits heute haben wir Genossenschaften, die einen hohen Anteil an Bioprodukten erfassen bzw. erzeugen, beispielsweise die Reichenau Gemüse eG.

Können wir mit den heutigen Strukturen ausreichend Bio-Produkte am Markt unterbringen? Wir sagen nein. Wenn die Bio-Branche die Nische verlässt und im Hauptmarkt Fuß fasst, herrschen dort andere Bedingungen, sodass es notwendig ist, sich neu zu justieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wir haben in Baden-Württemberg über Jahrzehnte hinweg Vermarktungsstrukturen aufgebaut, aber es mangelt an einer Verzahnung der Wertschöpfungsketten. Für die Umstellung von konventionell auf Bio gilt es, Kapazitäten umzusteuern und neu zu nutzen.

Außerdem ist die große Frage, ob wir die Verbraucher überzeugen können – gerade jetzt, in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Wie können wir sie und auch die Verkaufsstellen erreichen? Es gibt eine große Gruppe von Menschen, die sich bereits sehr bewusst ernährt und nach der Herkunft der Lebensmittel fragt. Um eine ausreichende Bio-Nachfrage zu generieren, müssen wir die Verbraucher besser informieren und ein gesellschaftspolitisches Umdenken hinkriegen. Wir müssen an ihre Eigenverantwortung appellieren und brauchen ein neues Mindset. Als Konsument muss ich bereit sein, für gute Lebensmittel auch mal einen höheren Preis zu zahlen oder auf das eine oder andere zu verzichten. Mit einem ordnungspolitischen Rahmen alleine wird es nicht funktionieren.

Wenn wir das 30-Prozent-Ziel erreichen wollen, müssen wir also eingefahrene Denkmuster verlassen und brauchen ein spannendes Vermarktungs- und Markenkonzept. Fragt sich, woran wir es aufhängen. Am Label der einzelnen Bio-Verbände? Am Landeslabel? Oder knüpfen wir an ein erfolgreiches Vermarktungskonzept wie ‚Äpfel aus Südtirol‘ an? Da müssen wir gemeinsam nach neuen Wegen suchen.

Nur mit Fachhandel und Großverbrauchern wird der Bio-Ausbau nicht klappen, da bin ich ganz bei Ihnen. Die Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten gehen klar zum One-Stop-Shopping, sodass es auch ein Interesse der Kunden gibt, dass Bio im LEH verfügbar ist. Wir werden außerdem Produkte anbieten müssen, die in irgendeiner Form erschwinglich sind – über das Level lässt sich streiten.

bioPress: Möglichst viel Umsatz mit möglichst wenig Aufwand: Nach diesem Prinzip wirtschaftet der konventionelle Lebensmitteleinzelhandel. Kann Bio einen Weg finden, den Mainstream zu erreichen und trotzdem nicht in diese Strukturen integriert zu werden?

Horsthemke: An der Macht der ‚Big 4‘ – also Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe – können wir wahrscheinlich erstmal nichts ändern. Wir kommen auch nicht an ihnen vorbei, wenn wir große Mengen anbieten wollen. Wie schaffen wir es also, dass Bio-Lieferanten auf Augenhöhe mit ihnen verhandeln können? Eine Lösung wäre, dass wir eine ähnliche Organisation, wie wir sie im Handel haben, auch in der Erzeugung etablieren, und so das Ungleichgewicht am Markt aushebeln. Also eine Bündelung der Kräfte bzw. in diesem Fall der Warenströme. Das ist uns bis heute nicht gelungen.

bioPress: Beim Bauern kommt momentan der geringste Anteil des Einkaufspreises eines Produkts an. Viel geht über Zwischenstufen verloren und wird unterwegs abgeschöpft. Die Handelszentralen agieren nicht nach den Bedürfnissen der selbstständigen Kaufleute und auch nicht nach den Bedürfnissen der Verbraucher. Sie kümmern sich nicht ums Klima, sondern hauptsächlich um ihr Geschäft. Wo etwas zentralistisch abläuft, geht es meistens schief.

Horsthemke: Das Bild von ‚wir gegen die‘ gefällt mir nicht. Wir sind alle Marktteilnehmer und in den Regalen steht das, was wir nachgefragt haben. Wir haben eine freie, aber soziale Marktwirtschaft. Alle orientieren sich an Profit, mit sozialen Einschränkungen und innerhalb vom ordnungspolitischen Rahmen. Auch selbstständig sein hat immer zwei Seiten. Der Freiheit steht ein größeres unternehmerisches Risiko mit hoher Verantwortung und mehr erforderlichem Können gegenüber. Manche wählen da lieber die Abhängigkeit.

Wir sind selbst im Großverbraucher-Bereich aktiv und betreiben zwei Kantinen. Mit unserem Küchenchef habe ich mich sehr intensiv über das Thema gesunde und nachhaltige Ernährung unterhalten. Er meinte, er sei absolut offen für mehr Regionalität, Bio und gesündere Mahlzeiten, es gebe nur ein paar Bedingungen. Die Renner bei den Kunden sind dort nach wie vor Schnitzel mit Pommes sowie Linsen und Spätzle mit Saitenwurst, daran komme er also nicht vorbei. Zweitens reiche die Personalkapazität nicht aus, um bei 50 verschiedenen Lieferanten einzukaufen – es müsse einer alle benötigten Waren liefern können. Und drittens darf der Endpreis nicht zu hoch werden – wobei die Menschen da erfahrungsgemäß schon weiter sind, als wir glauben, und in einem gewissen Rahmen Bereitschaft zeigen, den Preis für bio-regionale Produkte zu zahlen.

Ob die Marktbedingungen gut sind – darüber müssten wir einen gesellschaftspolitischen Diskurs führen. Wir sollten aber auch ein Stück weit weg von ideologischen Diskussionen und hin zu pragmatischen Lösungen und zur Frage, was tatsächlich machbar ist.

Heute stehen den niedrigen Lebensmittelkosten gestiegene Gesundheitskosten gegenüber. Um unsere Welt für künftige Generationen lebenswert zu erhalten, werden wir uns extrem umstellen müssen. Bio und Regionalität sind dabei elementare Punkte. Wir brauchen Bio und wir müssen in geschlossenen Kreisläufen denken, was am besten lokal funktioniert. Dafür gehören alle Partner mit ins Boot, auch wenn das nicht einfach ist. Mir gefällt die Idee eines Gesellschaftsvertrags. Dass die Borchert-Kommission sich jetzt auflöst, ist kein gutes Signal. Damit haben wir eine einmalige Chance vertan, in Deutschland mehr für Tierwohl und gute Lebensmittel zu tun.

bioPress: Kommen wir auf die Rolle der Genossenschaften zurück: Was können sie zu pragmatischen Lösungen beitragen?

Horsthemke: Genossenschaften sind ideologiefreie Wirtschaftsunternehmen und stellen ihre Einrichtungen für die Produkte zur Verfügung, die produziert werden. Unser ursprüngliches Gründungsthema war es, Einkommen und Marktpositionierung von Landwirten zu verbessern. Gemeinsam müssen wir die Ausdehnung der Bio-Produktion meistern können, davon bin ich überzeugt: mit dem, was wir schon haben, und vielleicht auch mit ganz innovativen Ideen, wie wir die Marktmacht durchbrechen und neue Märkte erschließen können.

Dafür gilt es, das Marktthema in den Vordergrund zu setzen und sich nicht immer nur von politischen Vorgaben gängeln zu lassen. Die genossenschaftliche Rechtsform könnte dabei eine Rolle spielen, weil sie eben nicht profitorientiert und kapitalbezogen ist, sondern daran interessiert, ein Marktgleichgewicht zu schaffen, Verteilung hinzukriegen und auf Augenhöhe miteinander zu reden: ein Mitglied, eine Stimme.

Unsere Aufgabe als Verband ist es auch, zu wissen, was gerade politisch diskutiert wird, Zukunftschancen aufzuzeigen, Konzepte zu bieten und zu vernetzen. Mit unseren 50 verschiedenen Branchen haben wir da viele Chancen. So haben wir in den letzten Jahren etliche EIP-Agri-Projekte angestoßen, in denen wir mit der Wissenschaft zusammen genossenschaftliche Themen nach vorne bringen. Zum Beispiel bauen wir eine Toolbox zur regionalen Vermarktung von Obst und Gemüse auf.

Bei uns gibt es Einkaufsgenossenschaften des Handels und des Handwerks. Es gibt Erzeugergroßmärkte, zum Beispiel für Obst, mit riesigen Kühlkapazitäten und eigenen Flotten. Das Vertriebs-Know-how und die gesamte Hardware ist da. Es wäre sicherlich machbar, in einer konzertierten Aktion aus dem Fach- und Branchenbezogenen rauszugehen und gemeinsam ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Wenn wir vernetzt querdenken, können wir Strukturen, die wir heute im konventionellen Handel ha-ben, für Bio und regional in die eigenen Hände nehmen.

Interview: Erich Margrander und Lena Renner